一个哈尔滨人对杭州话的理解

前几日,我请杭州的高中同学来我的工作室小聚,一位女同学有事没来,表示歉意,微信聊了两句。同学之间说话比较直接,女同学说是对我拍的片子不感兴趣,倒是愿意看我写的文章,让我没事写点东西。想想这几年,剧本写了无数,还真没时间写点什么感悟,想写也找不到合适的话题。恰逢亚运会结束,主办方以播音腔的形式用杭州话说了一段祝福语,让我有了灵感,就说说来杭州几十年,对杭州话的理解吧。

解放前的杭州奶奶

我最初接触杭州话,来自我的奶奶。我的奶奶是正宗的杭州人,出生在红门局,雷峰塔倒的那年她虽然刚三岁,却也记得那轰隆巨响,那天也正是自己妹妹出生,家族里的人总是开玩笑,说小姨奶是白娘子转世。奶奶语言天赋极高,抗日期间随爷爷转战南北,各地方言呆几天就学会了。解放后在哈尔滨军事工程院工作生活,一口哈尔滨话驾轻就熟,没人听得出她是南方人。后来去了湖南长沙,奶奶又学会了湖南话。此时年幼的我离开哈尔滨父母,和爷爷奶奶一起生活。人无论会说多少方言,情绪激动时,母语便自然而然地流露出来。每当我淘气的时候,奶奶就拿着竹子扫帚问我:“鞭三饭要吃伐?”“鞭三饭”便是我捂着屁股能理解的第一句杭州话,这顿饭只有一道菜,就是“竹笋炖肉”,但这毕竟只是一个单词,后来我到杭州玩,看着平时熟悉的奶奶和姨奶突然用一种听不懂的语言,絮絮叨叨地交流着,那种感觉对年幼的我来说,很是怪异。

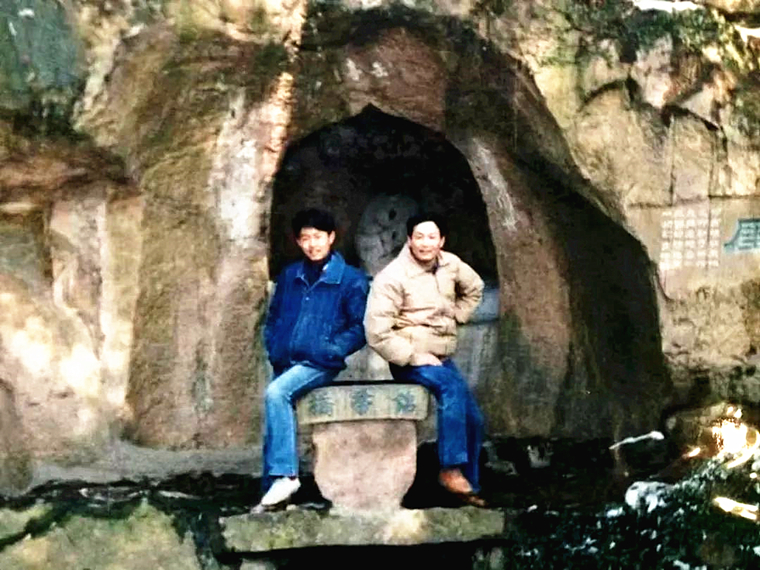

我八九岁在杭州

很快,我和杭州话真正亲密接触的机会就来了。爷爷奶奶退休后,回到杭州颐养天年。我也回到哈尔滨父母的身边。此时的我正值青春期,在哈尔滨经常呼朋唤友,啸聚街头,不好好读书也就算了,还不时得闯祸。这让父母十分不安,他们就又让十七岁的我到杭州寄读,远离我的“狐朋狗友”。

我在哈尔滨惹祸的时候

当时哈尔滨到杭州还没有直达车,要坐36小时的特快到上海,再转4个小时的车才能到杭州。去上海的路上还好,都出差或者上大学的哈尔滨人,一路欢声笑语,抵达上海下车告别后也就等于告别了乡音。从上海到杭州的火车上,除了广播里平卷舌不分的列车员报站名能听懂,周围人交谈我如听天书一般,仿佛到了另一个国度。

八十年代末的杭州,外地人很少,几乎听不到普通话。学校里的同学也是一样,彼此之间基本都是杭州话。同学们也知道我听不懂,和我交流都是用普通话。这样就出现一个很尴尬的状态,我和他们交流没问题,他们之间聊什么我听不明白,这对一个喜欢什么事情都参与的年轻人来说是很痛苦的。老师上课也基本上说着一口晦涩难懂的普通话,本来就学习不好的我成绩下降的更快了。

我到朝晖中学读书的时候

还有一个更尴尬的问题,有些人会觉得虽然别人说话你听不懂,但是你说话,对方听得懂啊。其实在赵本山的小品风靡全国之前,很多东北人认为的普通话,南方人还真的听不懂。有一次我向一个路边乘凉的老人问路:“大爷,莫干山路咋走啊?”大爷一脸茫然:“啥兮?”当时年纪大的很多人是听不懂普通话的,尤其是一些自然流露带着东北俚语的,也就是东北人自认为的普通话。九十年代中期,我的一个朋友来杭州玩,我去上海接他,此时的我已经在杭州呆了好几年了,对南方的诸多情况已经十分了解。此时上海和杭州有了双层列车,路程也只需要两个半小时。在火车上聊天,他认定他说的所有话南方人都听得懂,就好像自己是新闻联播的主持人一样。我和他打比方,比如说东北人说“吃渣”(吃奶)这个词南方人就不懂,他说不可能,南方人怎么会不知道吃渣呢,这是从婴儿时期就应该学会的。于是我俩打赌五块钱,我大喊一声:“我要吃渣!”这句话要是在东北的火车,那所有人就会当我是疯子,但是南方人都波澜不惊谁也没当回事,不知道我说什么。朋友看此情形,知道自己输了,又想耍赖。正好一个中年妇女脱下外套,挂在挂钩上,他立刻辩解:“这大姐肯定听懂了,要不她不能脱衣服。”

九零年春晚我正好在杭州,赵本山演了一个老年人相亲的小品,那好像是他第一次上春晚,我笑前仰后合,杭州的同学很奇怪的问我,“有这么好笑吗?”

年轻接受能力还是比较快的,我大概在学校呆了三个月就能听懂杭州话了,只是自己不会说,但是已经可以在杭州话和东北话转换。“脑西搭牢”是“扬麻二症”的意思,“小西斯(小死尸)”是“王八犊子”的意思,“莫姥姥”是“老鼻子了”的意思。也知道“手”不单是指手,是包括胳膊的;“脚”不单指脚,是包括腿的。即便如此,有些南方同学和我说他们认为的普通话时,我依然会有理解错误。一个男同学和我说:“赵博,这两天我‘不对了’。”我一开始以为他犯什么错误,做了对不起我的事,向我道歉,后来才明白了,这哥们儿表达的是这几天他身体不舒服。现在再有人这么和我说他“不对了”,我就会问他:“又阳了?”

在八九十年代的杭州,不会说杭州话,日常生活中是有点吃亏的。比如说买菜,说普通话和杭州话菜价都两样。我每次帮奶奶买菜都要贵一些,后来聪明了,学了一句杭州话“一样的”,对于北方人来说成句子很难学,一句三个字还是可以的。看好什么菜先等着杭州本地人讲价买好,然后过去说一句:“一样的”,付钱拿菜走人。这种小聪明我一直延续到国外,有一次在西班牙超市结账,那收银员和我说句西班牙话,我摇摇头,表示拒绝。太太知道我不会西班牙语,问我她说什么你就摇头?我说她问我要不要塑料袋,咱们有袋子不需要。她很惊讶,问我怎么听懂的?我说前面那个顾客收银员问了同样的话,那顾客点了点头,收银员就拿了个塑料袋出来,她说的是什么这还不够明显嘛。

新世纪后,杭州话突然边缘起来,新一代的孩子也不说了,现在看看倒让人有些唏嘘和失落。杭州话不太等同于周边吴侬软语,说起来有点硬,据说是南宋赵构南迁,夹杂了河南话的原因。不是杭州本地人又没有语言天赋的人确实很难学。

一次,我和太太开车在直行道上,正好遇到红灯停车。傍边右转弯的道是可以通行的,但有一辆车看见红灯也停下了,后面的出租车就有点着急了,一边按喇叭一边伸出头来喊:“切,切,六二!”意思是走啊,走啊,傻子!杭州“走”用“去”这个词,“六二”是杭州的方言,表示傻子的意思,为此杭州人有时候会自嘲过完儿童节还要过“六二”节。我问太太听懂没,那时候太太来杭州不久,会计出身的她说:“这个司机好像是说了四个数字:‘7762’”

我表哥曾经是煤炭部的首席俄语翻译,因为引进人才到了浙江理工大学,领导出访俄罗斯都是他做翻译。有一次我们带着乌克兰人民画家米哈伊尔先生去灵隐寺参观。正好遇到两个杭州本地人用杭州话再争执,米哈伊尔想知道他们在说什么,表哥那时候刚来杭州,听不懂杭州话。于是我先把杭州话翻译成普通话,表哥再翻译成俄语告诉米哈伊尔先生。后来表哥去波兰,我问他是俄语和波兰语的区别大,还是普通话和杭州话的区别大。表哥回答我说“当然是杭州话和普通话的区别大,普通话是我的母语,我刚来杭州的时候,杭州话一句也听不懂。俄语是我第二语言,我到了波兰还可以听懂百分之三十。”

后来在杭州

东北话以它独有情绪张力,在春晚小品的加持下席卷全国。很多东北方言如今都是南北方通用的普通话,比如说“忽悠”“唠嗑”等等。但是有一句南方话逆势而上,成了全国人民都在用的一句话,这句话叫“不搭嘎(界)”。这句话出自南方的江浙一带,原词是“不搭界”,用南方口音发音,就是不搭“嘎”,表示没有关系的意思。八十年代的杭州人总说这句话,东北人并没有人这么说的。如今我回到哈尔滨,很多人也在说。

三十年前,一个春天的晚上,我和我土生土长的杭州女朋友坐在西湖边的一个长椅上,微波荡漾,云淡风轻。我看着天上的明月,搭着她的肩膀,凑在她的耳边说:“来,给哥用杭州话朗诵一遍床前明月光!”她点了点头,涨红了脸努力想说,几次欲言又止,最终放弃了,看了看我,学着我的东北口音,有点生硬的说:“卧槽,你给我整不会了!”顷刻间,我被她的话从旖旎江南你侬我侬的月下柳梢瞬移到了大漠塞北酒酣耳热的东北炕头上。

如今我和儿女

这就是中国方言的力量,如果还能回到年轻的时候,我让她用杭州话给我唱个“花妖”。

本文授权转载自微信号:赵博工作室,作者:赵博,致谢!

▼延伸阅读▼

声明:

本文仅代表作者个人观点,与新江南网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。

- 聚焦多式联运发展水平,市政协召开重点提案09-17

- 常州投资集团学习贯彻党的二十届三中全会精09-17

- 市机关事务管理局学习贯彻党的二十届三中全09-17

- 中秋假期各大医院门急诊安排09-17

- 上海交大在常设立“全球校友之家”09-17

- 长荡湖畔,清水渎村“美如其名”09-17

- 今年1—8月,溧阳建筑业产值608亿元09-17

- 新北:努力建成全市发展新质生产力的“重要09-17

- 中秋小长假,铁路常州站增开列车55列09-17

阅读推荐

新闻爆料